新年,明けましておめでとうございます.

旧年中は,多大なるご尽力をいただき,誠にありがとうございました.

本年も更なるサービスの向上に努めて参りたいと思いますので,

より一層のご支援,お引立てを賜りますようお願い申し上げます.

新年,明けましておめでとうございます.

旧年中は,多大なるご尽力をいただき,誠にありがとうございました.

本年も更なるサービスの向上に努めて参りたいと思いますので,

より一層のご支援,お引立てを賜りますようお願い申し上げます.

年末年始の営業時間は以下の通りになります.

12/29~1/6までお休みさせていただき,1/7から通常営業となります.

何卒宜しくお願い致します.

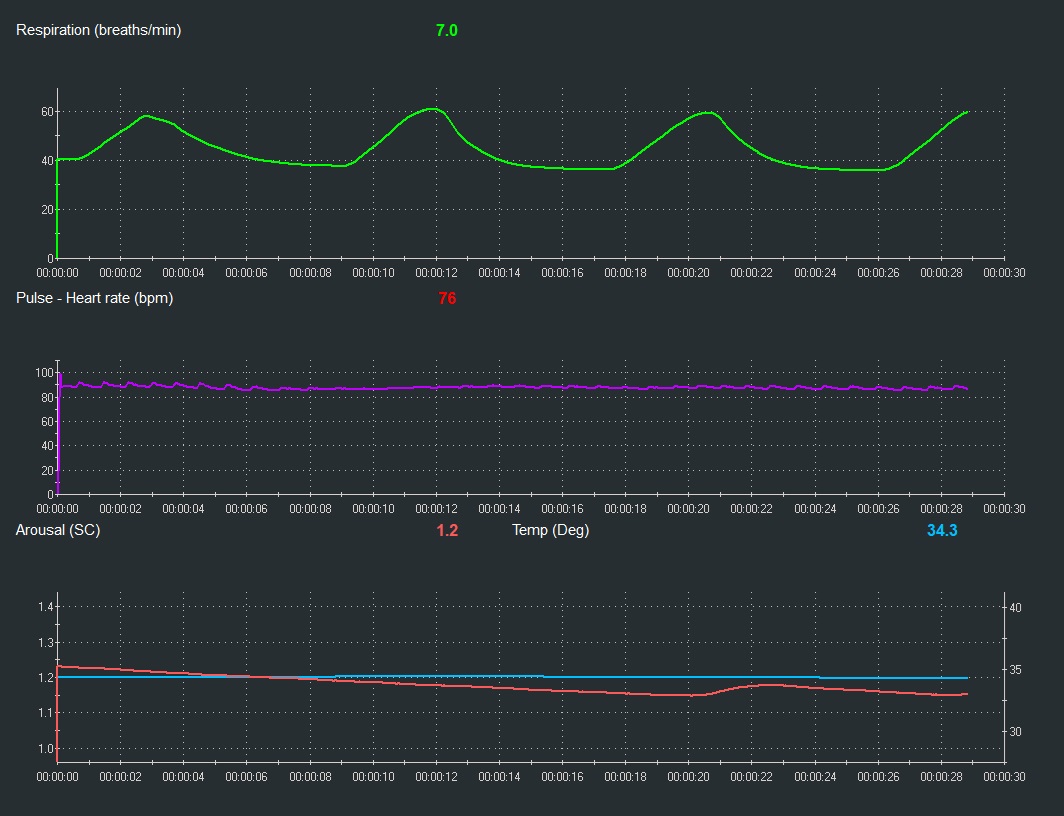

5,6秒で吸って,5,6秒で吐く,約10秒に1回の呼吸リズムが,自律神経バランスのパワー値を高め,

また,その10秒に1回の呼吸ペースは,最大公約数的なペースであり,最大限の効果を得るには,個々人に最適な呼吸ペースを分析する必要があるということを説明させていただきました.

今回は,私の事例をご紹介したいと思います.

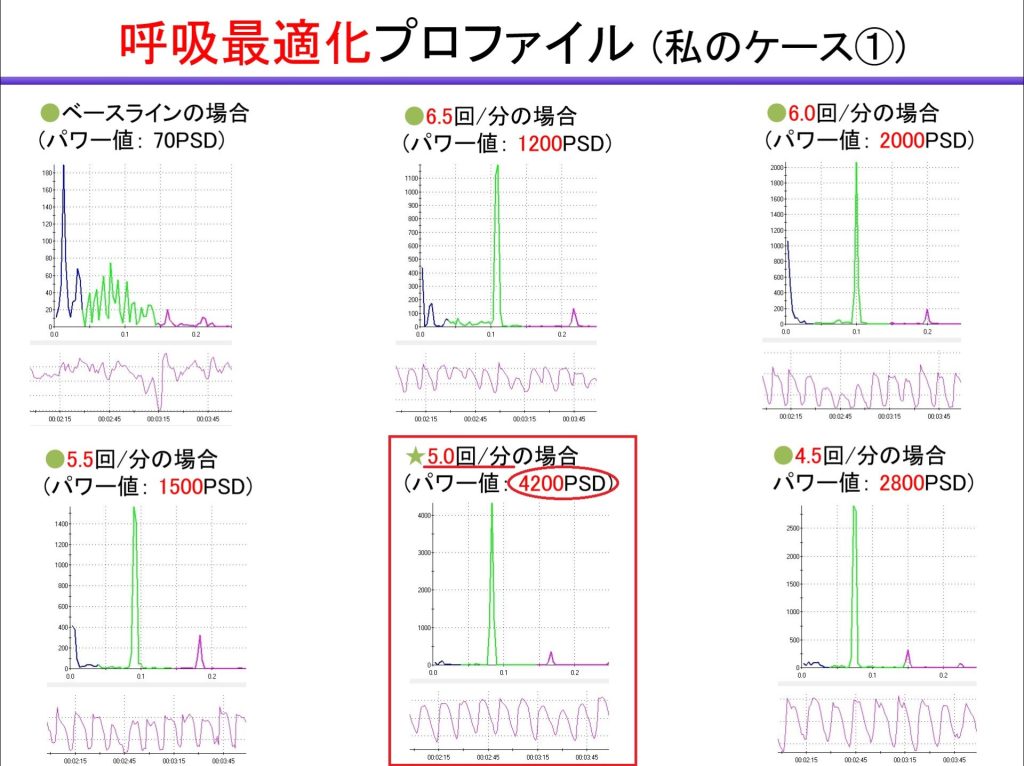

この時は,1分間に6.5回,6.0回,5.5回,5.0回,4.5回の5種類の呼吸ペースを使って,どの呼吸ペースの時に最も自律神経バランスのパワー値が最大化するか検討しました.

以下が結果です.

そうすると,1分間に5.0回の呼吸ペース時に自律神経バランスのパワー値が,アイスピック状に4200まで高まりました.

他の呼吸ペースと比べ,パワー値だけでなく,心拍の波形も一定できれいな丸みを帯びています.

こうした形状を示すと間違いなく,それがその人にとって最適な呼吸ペースとなります.

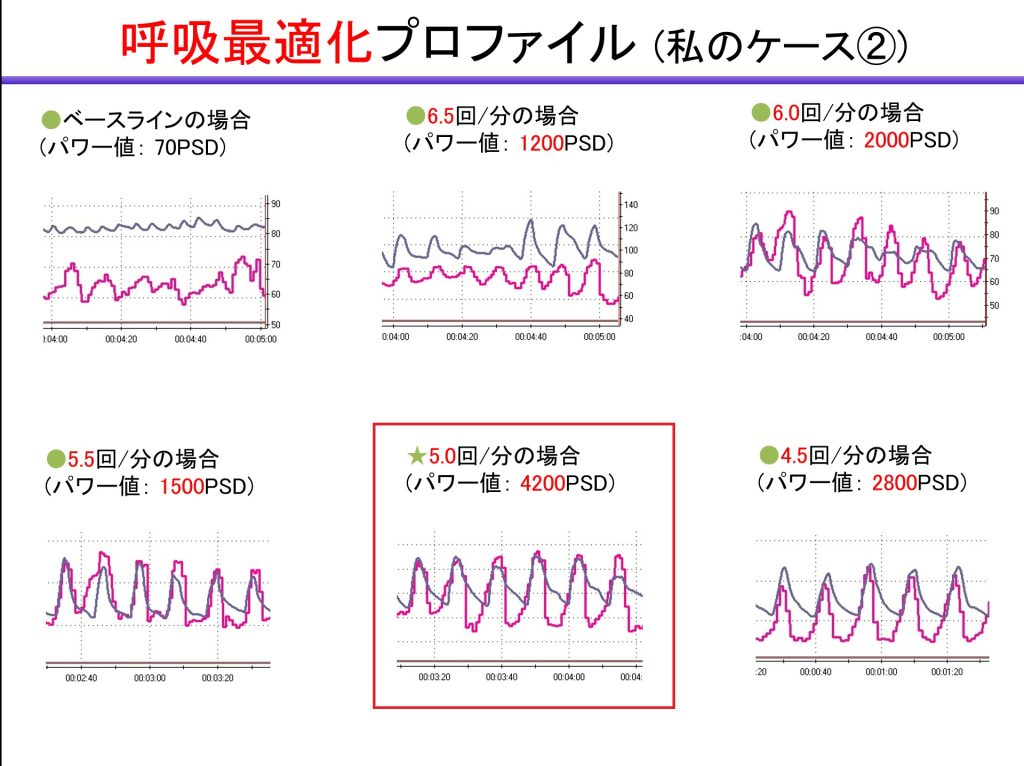

さらに以下が,各呼吸ペースにおけるお腹の動きと心拍の形状です.

最適な呼吸ペースになると,心拍が安定し,「お腹の動き(パープル線)」と「心拍の動き(ピンク線)」が,ぴったり重なり合ってくることが確認できます.

他の呼吸回数の場合,心拍が安定せず,高さがバラバラで,波形が少しギザギザです.

またお腹の動きと心拍の動きが重なり合っておらず,少しずれているのが分かると思います.

このように同じ約10秒に1回の呼吸リズムでも,わずかな呼吸ペースの違いが,自律神経バランスには大きな違いを生むことがご確認いただけると思います.

⇒ 自分にとって最適な呼吸回数を分析し,自律神経バランスを最大限に高めたい方は,どうぞ「呼吸最適化プロファイル」をご受講ください.

自律神経を整えるとは,交感神経と副交感神経のバランスを整えることを意味します.

ストレスで交感神経が優位になっていれば,4秒で吸って8秒で吐くような吐く息を長くした呼吸法で副交感神経を活性化させてバランスを整えます.

逆に,ぼんやりした,うつ気味な状態では,大きく息を吸って力強く吐くか,ヨガの火の呼吸のような速い呼吸法で交感神経を活性化させます.

私の所では,日々の生活の中で,乱れた自律神経バランスを整えるために,寝る前に鼻から5,6秒で吸って,口から5,6秒かけて吐く呼吸法の実践をお勧めしています.

これは,交感神経と副交感神経のバランスを示す値は,上記呼吸ペースのように10秒に1回のペースによってパワー値が増加することが科学的に分かっているからです.

この呼吸法を最低5分,最大で20分まで行えます.

5分辺りまでは,副交感神経がやや優位になり,その後,それに呼応するように交感神経もバランスを取るために活性化してきます.

人間の人体は良くできていまして,何かの機能が高まれば,バランスを整えるためにそれを抑えようとする働きが機能し出します.

専門的には,こうしたことを,ポジティブフィードバックとネガティブフィードバックと呼びます.

ですので,上記呼吸法のはじめの方では,まったりした気分になりますが,5分~10分辺りになると何とも言えない,ゾーンとでも呼ぶべき心地よい気分になってきます.

これを自律訓練法のようにイメージで同じ現象を起こそうとすれば至難の業です.

そこで,ヨガでは,呼吸パターンを変えることで自律神経を調整するといった,身体からのアプローチを思いついたのです.

はじめは瞑想しかなかった原始ヨガものちに様々な呼吸法が開発されていった経緯は,イメージだけでは,なかなか理想的な瞑想状態をつくることが困難だったからだという事が考えられます.

10秒に1回の呼吸法が自律神経を整えるのに効果的な呼吸法だということは理解していただけたと思いますが,問題はその10秒に1回のリズムは,最大公約数的なペースだということです.

ですので,ある人は,5秒で吸って,5秒で吐く呼吸(1分間に6回の呼吸ペース)で自律神経バランスの値を示すパワー値が最大化し,

ある人は,6秒で吸って,6秒で吐く呼吸(1分間に5回の呼吸ペース)で最大化するなど,

実際には,人によっては,自律神経バランスのパワー値が最大化する呼吸ペースが異なってくるのです.

これを「共鳴周波数」と呼びます.

呼吸活動と心拍と血圧をコントロールしている「圧受容体」と呼ばれるものとの間で振り子のように共鳴が起こってくる現象です.

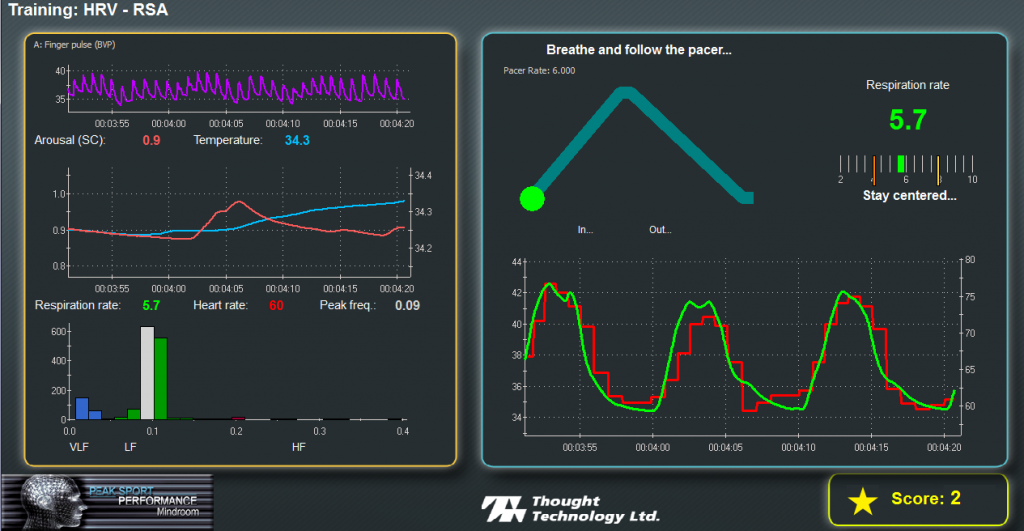

そこで,私の所では,『呼吸最適化プロファイル』とよばれる呼吸分析によって,どの呼吸ペースで呼吸をすれば,その方の自律神経バランスが最も整うのか?の分析を行っています.

具体的には,7.0回/分~4.5回/分にかけて,どの呼吸ペースの時に最も自律神経バランスが整うのかを検討していきます.

巷で行われている心拍変動をモニタリングさせた呼吸法は,この分析を行っていないまま,最大公約数的な呼吸ペースで呼吸をさせたり,また心拍の波形に合わせて呼吸を行わせる呼吸法も行われていますが,

生体機器からの情報の読み取りと,それをモニタに反映させるまでに遅延が発生します.

こういった点を踏まえ,私の所では,こうした一般的なやり方は採用していません.

大事なことは,個々人の自律神経バランスを最大化させる呼吸ペースを分析し,その呼吸ペースに合わせて呼吸法を行う事なのです.

その為には,メトロノームのように呼吸ペースを誘導してくれる呼吸ペーサーが必要で,私の所では,分析後に個々人に合った呼吸ペーサーを無料で差し上げております.

これは,MP4で再生可能ですので,スマホやPC等で映し出し,そのペーサーに従って呼吸をすることで,自律神経バランスの最大化の再現性が可能となります.

是非,興味がある方は,この『呼吸最適化プロファイル』をご受講ください.

11月23日(土)に松井先生の真正会尼崎東支部にて武術&ヨガワークショップ「武活 Bu-Katsu」を開催します.

当日は,中国武術,フルコンタクト空手,システマ,総合格闘技,ヨガと,1日でたくさんのことが学べます.

私は一番最後の15~17時のお時間帯でクンダリーニヨガのワークショップをやらせていただきます.

どのクラスも呼吸を重視しています.

もし武道呼吸やヨガ呼吸に興味がある方は,是非この機会にご参加下さい.

懇親会も行いますので,よろしければこちらの方もどうぞ.

【ワークショップ詳細】

・日時: 11月23日(土/祝日) 9時受付開始

・会場: 真正会尼崎東支部(兵庫県尼崎市長洲東通1-9-25)

・参加費: 7,000円(午前,午後のみの参加は各4,000円) ※当日会場でお支払いください.

【タイムテーブル】

・1時間目9:30〜10:40: 中国武術(SCWP 品川仁志)

・2時間目10:50〜12:00: フルコンタクト空手(真正会尼崎支部 松井厚 拳友会 藤原伸一)

・3時間目12:10〜13:20: システマ(システマ西宮 後藤革雄)

(昼休み: 13:20〜14:00)

・4時間目14:00〜15:00: 総合格闘技(禅道会 小沢隆)

・5時間目15:00〜17:00: クンダリーニヨガ(サイバーヨガ研究所 辻良史)

(放課後: 17:30〜近くのお店で懇親会(希望者のみ))

【アンチエイジング空手&真伝クンダリニーヨガ】

■日時: 11月10日(日)17:00-19:00

■受講料: 2,000円

■会場: 草香江トレーニングスタジオ(福岡県福岡市中央区草香江2丁目8-3 2F)

・地下鉄七隈線「六本松駅」2番出口から徒歩5分

・西鉄バス「草香江停」から徒歩1分

・スタジオ前にコインパーキング有り

改めて,私が提唱している「最強のメンタル」について,説明したいと思います.

「最強のメンタル」とは,いかなる状況でも一定のパフォーマンスを出し続けるメンタルのことです.

それは,変身したスーパーマンになることではありません.

あくまでも自分の持てる能力を限られた時間,環境の中で最大限に引き出す能力のことです.

よく同じような例えに「ゾーン」が用いられますが,ゾーンは様々な要因が複雑に絡み合い,結果として,リラックスと集中が極限にまで高まった状態を指します.

つまり,それは,サヨナラ満塁ホームランを意識的に狙って打つかの如く,意識的にその状態を誘発するのは極めて困難なことなのです.

そこで,私は「量産型のヒット」という例えで,そこそこのリラックスと集中状態である「中覚醒状態」を目指すことを推奨しています.

量産型のヒット,つまり持続的な高パフォーマンスの維持には,再現性の高さが必要不可欠だからです.

「中覚醒状態」獲得するには,大きく以下の3つの方法が必要になってきます.

今後,回を追って説明をしていきたいと思います.

・プレッシャーの中でも「今」に集中できる能力

・交感神経と副交感神経のバランスを整える

・集中に関連する脳波成分を増やし,雑念や緊張に関連する脳波成分を増やす

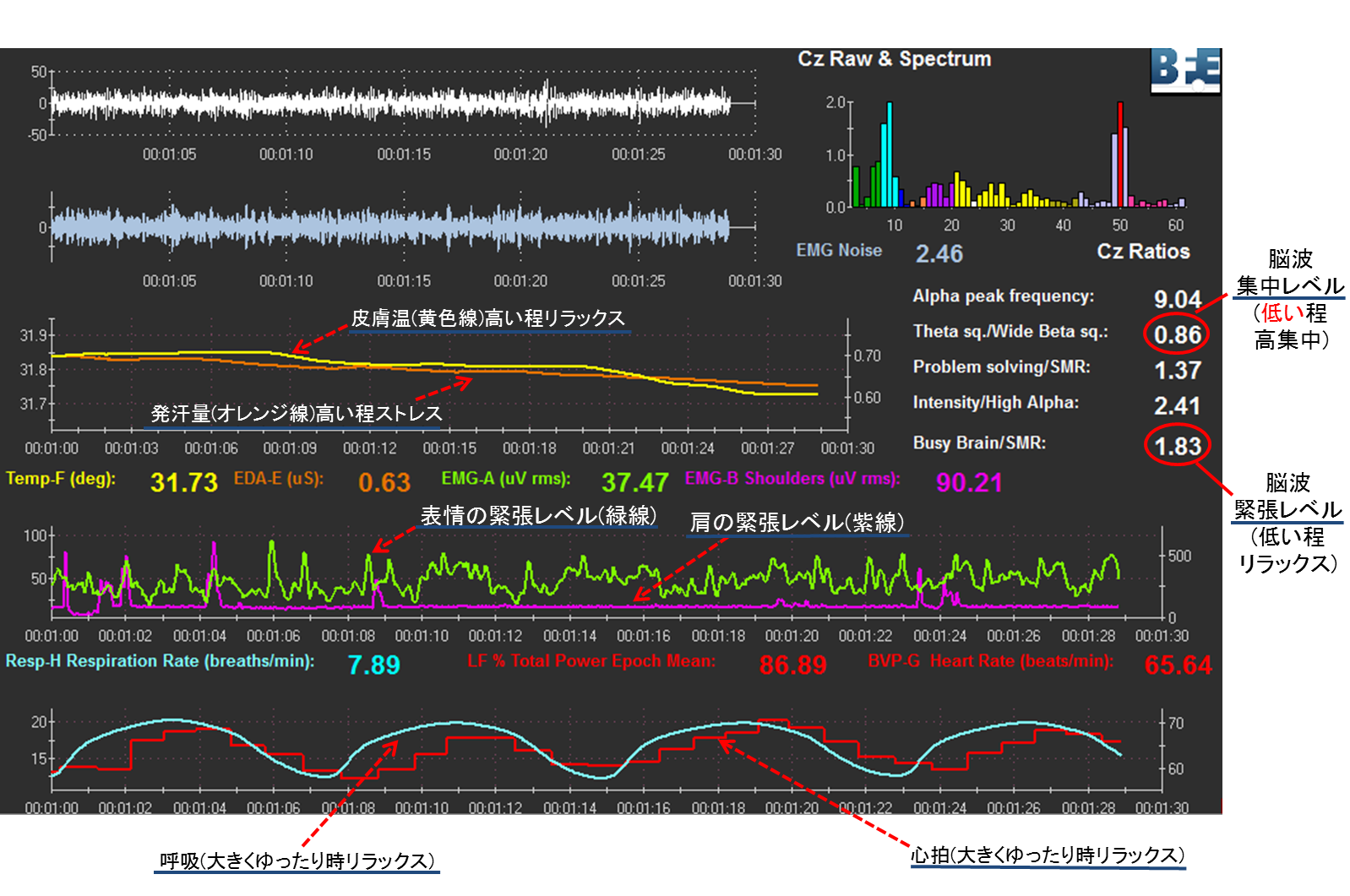

今現在の自分自身の脳波の状態や自律神経の状態を可視化させながら自己コントロールできる方法があることを知った時は,すごく感動したのを覚えています.

たまたま大学院の研究室にそうした測定装置が導入され,はじめは嬉しくて毎日おもちゃのようにいじっていました.

それが今からだいたい15年程前の話です.

そして,実際の使い方や臨床・研究に関する情報を手に入れるために毎年のように海外の学会やワークショップに足を運びました.

日本人は私しかいませんでした.

こうした人の生体情報である脳波や心拍,呼吸,筋電図などの情報を活用して自己コントロールを促す方法を「バイオフィードバック」と呼びます.

そのバイオフィードバックから,脳波や脳血流など,脳に特化したトレーニングを「ニューロフィードバック」と呼びます.

ニューロフィードバックは,脳に特化している為,バイオフィードバックよりも派手さがあり,臨床心理士やコーチ,医師など様々な人たちに好まれました.

しかし,このニューロフィードバックを扱うには,装置の正しい取り付け方,そのトラブルシューティング(これが最も重要),神経生理学,心理学,セラピーの知識など,膨大な知識が必要になってきます.

そして,取り付け方法や測定に関しては,過去に実験経験がないと,正しい測定やトレーニングを行うには,様々な場面で行き詰ってしまう可能性があります.

また,心理学をメインに勉強されてきた方の場合,生理学的なバックボーンがないので,データの判読が困難になってきます.

逆に生理学者は,心理学的なバックボーンがないために,データは判読できても,どうしてこのようなデータが導き出されたのか?という背景考察が困難になってきます.

今は,ニューロフィードバックも,多チャンネル式の脳波計で,何百人もの数にも及ぶクライエントの脳波データが含まれるソフトを元に,その平均脳波に近づけるやり方が主流となっています.

事前に,多チャンネル式の脳波計でクライエントの脳波をチェックし,その後,トレーニングに移っていくのですが,このやり方の場合,事前の脳波チェックがあまり機能していないように思えます.

そして,平均脳波に寄せるトレーニングは,取り入れられている施設の数に比べれば,論文の数も少なく,効果はそれほど高くないと個人的には考えています.

脳波で分かることは,脳の「興奮-鎮静」ぐらいしか,極端な話,分かりません.

ですので,脳のマッピングをしても,それと精神疾患と結びつけるのはまだまだ早計で,それを元にトレーニングプログラムを個別に組むのも,現時点では,相当困難といえます.

もちろん,脳波はこうしたニューロフィードバック以外に,元々,大学病院の検査,例えば,脳腫瘍や,てんかん,若年性痴ほう症などの発見に役立てられて来,

本来の病院の検査で使用される脳波分析は睡眠研究も含め全く問題ないです.

問題は,脳波をトレーニングとして扱うニューロフィードバックといえます.

こうした理由から私の所では,当初からアメリカ式の多チャンネル式の脳波計でのトレーニングは行っておらず,論文の数やそのシンプルさからドイツ式のものを採用しています.

実際,ドイツ式のトレーニングの場合,効果持続が半年は最低持続し,ADHDに対するトレーニングとしても効果を上げ,論文にもよく取り上げられているからです.

ニューロフィードバックに関する,全体的な情報を求めている方は,『バイオメカニズム学会誌(Vol.47 No.4)』で私が執筆している項がございますので,よろしければご参考下さい.

人の行動の全てに「脳」が深く関わっています.

何かを思い立ち,それを実行させるのも,脳の役割です.

この時,快活に行動に移せる人と,うつ気味でなかなか行動に移せない人の違いは,前頭の血流量の差となって現れてきます.

特に一時的な気分の落ち込みではない,うつ病の場合は,脳がきちんと活性化してくれません.

どうやって調べるかと言いますと,

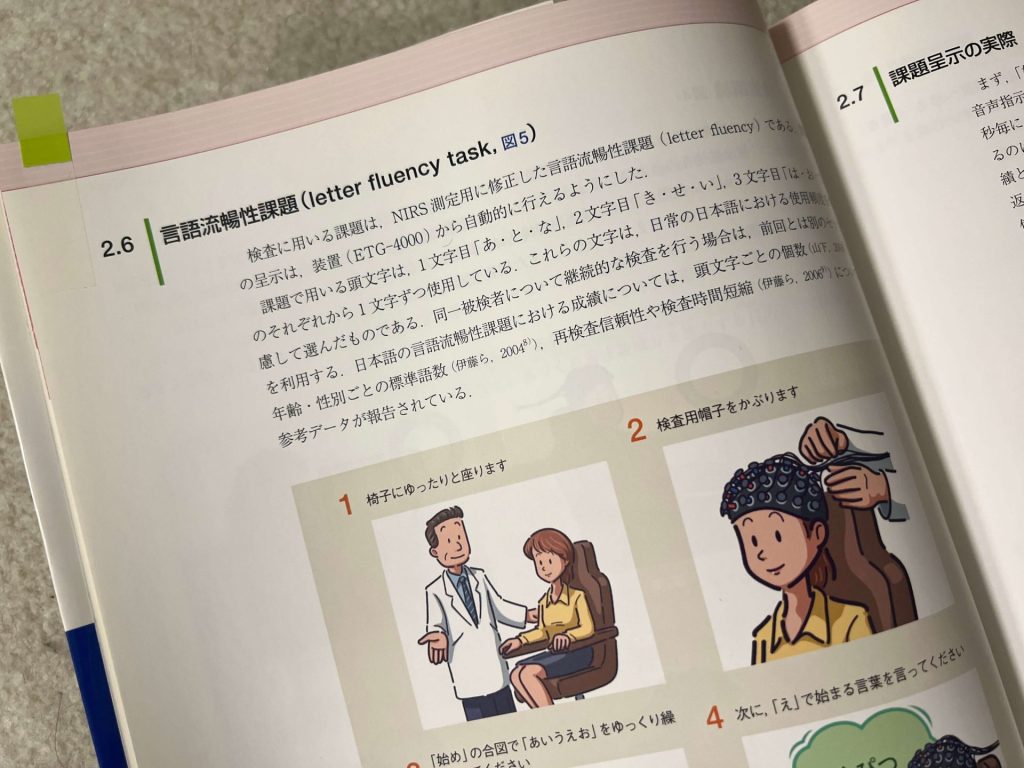

NIRSと呼ばれる近赤外光を使って脳内の血管中の酸素化ヘモグロビンの量を測って調べます.

①まずは何も考えずに「あいうえお」と60秒間言い続ける

②次に指示された「う」から始まる単語など,指示された頭文字の単語を20秒間でなるべくたくさん言う

③再び「あいうえお」を60秒間言い続ける

健常者の場合,①や③に比べ,②で血流量が増加します.

それは,思考を巡らすことで,きちんと脳の神経が活性化し,酸素を必要とすることで,脳内の血管中の酸素化ヘモグロビンの量の増加につながるからです.

対して,多くのうつ病患者の場合,血流パターンに変化が見られません.

この脳の血流改善には,少しずつでも良いので,ウォーキングなどの軽運動を1日30分程取り入れることで改善されていきます(最低週3回).

外に出るのがハードルが高い場合は,室内で踏み台昇降や,エアロバイクを購入するのも良いかもしれません.

【NIRS判読に関するオススメ書】

マインドフルネスブームにより「瞑想=マインドフルネス」というイメージ,

つまり瞑想には,マインドフルネスしかないように思われがちですが,実際には,ヨガ,気功,密教,禅などの修行法には様々な瞑想法が存在します.

禅も表向きは,頭の中で数を数える数息観(すそくかん)や丹田呼吸瞑想が頭に思い浮かぶと思いますが,実際には様々なものがあります.

それらの瞑想法を全て紹介するとなると膨大な時間が必要になってしまいますが,まとめると大きく3つのパターンに分けられます.

今回の動画では,その瞑想の3つのパターンについて解説しています.

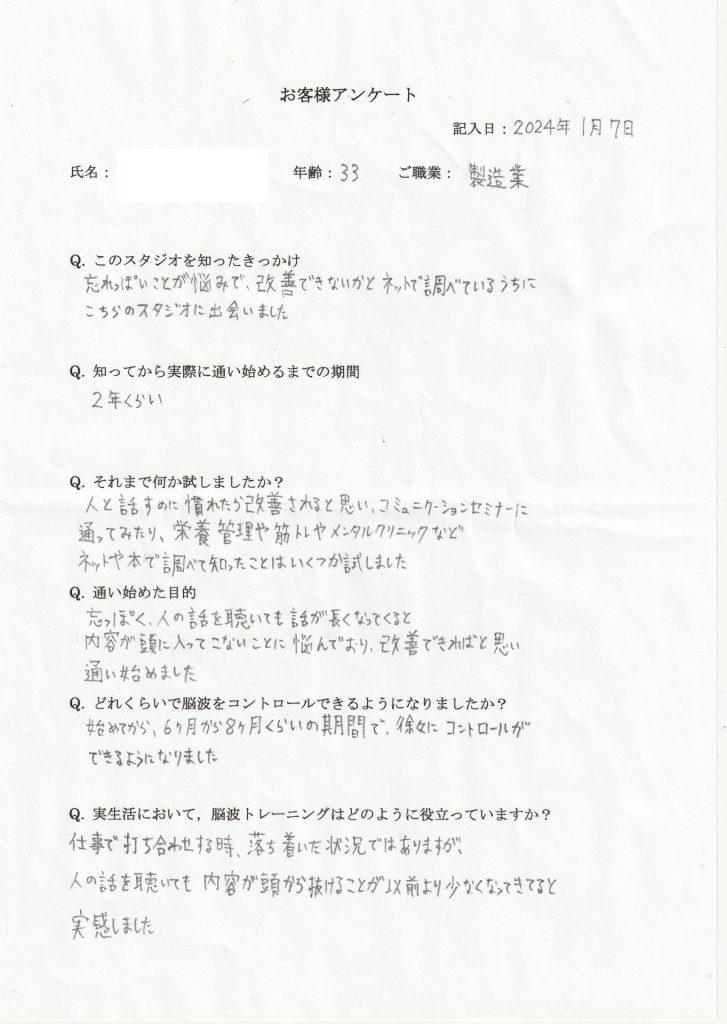

元々,人の話が長くなると,途中から会話が頭に入ってこなくなる症状で困っていたお客様

コミュニケーションセミナーや,メンタルクリニックに通うも,めぼしい効果が得られず,当スタジオにお越し下さいました.

こうしたお客様の場合,いわゆる通常のアルファ波やベータ波などのニューロフィードバック(脳波トレーニング)で,一過性に気分変化を促しても長期的な効果は得られません.

自然脳波よりもより長い時間かけて変化する電位変化に特徴のある脳波をターゲットとします.

この脳波の特徴として,集中するとマイナスの電気を帯び,ぼんやりするとプラスの電気を帯びる性質があります.

はじめはうまくこれらの脳波をコントロールできませんでしたが,25回目のトレーニングあたりから急激に脳波のコントロールができるようになりました.

ニューロフィードバックは,自転車乗りや水泳と同じで,感覚がものをいいますので,上達時期は人によってまちまちです.

はじめから上手な人もいれば,5回あたりから,また20,30回あたりからようやくコントロールできる方も多いです.

ですので,クリニックなどでよく見受けられる,何回以上のトレーニングが必要,というような一律的な設定や,どのクライエントに対しても同じトレーニングプログラムでは当然うまくいきません.

ニューロフィードバックは,ヨガのような心身統合トレーニングとは異なり,脳の局所的な神経強化というように部位トレーニングに近いトレーニングです.

脳パフォーマンスを高め,ビジネスやスポーツに活かしたいなど,脳を集中的に鍛えたい方にお勧めのトレーニングになります.

【T様のご感想】

あるYouTube解説動画で「自然が最高の脳をつくる」とのタイトルで解説されていました.

その中で,千葉大学が348人の被験者に対して行った研究によれば,都会を歩いている時と比べ,森の中を歩いている時の方が,コルチゾールの値が13.3%低下したとのことでした.

実際のこの書籍と原著を読んでいませんので,詳しい統計学的な有意さは分かりませんが,あくまで,この動画の内容だけを聞くと,にわかに信じがたい結果といえます.

というのも,コルチゾールはストレスホルモンと呼ばれ,確かにストレス時に増加するのですが,そのストレスレベルはかなり強度の高いものでなければ容易に変化しない傾向にあるからです.

私も一回ごとのヨガ介入前後の短期,それを一ヵ月間継続した前後の長期で,それぞれ唾液中のコルチゾールの変化を何回か計測したことが何回かありますが,びくともしないという印象です.

そして,運動でもオールアウトのような全力での運動を毎日行えば,ようやく一ヵ月後に少し増加しているというものでした.

ですので,今回のようなウォーキングほどの軽度の運動でさらに短期的な介入で変化したことに驚いた次第です.

まだ,唾液中のアミラーゼの方が自律神経系ですので,こうした変化には反応すると思います.

ただ,アミラーゼは,ストレスの指標として認める,認めないの論争はありますが…

今回の都会と森林歩行の違いは,心理的な効果だけでなく,都会のアスファルト上での足腰への疲労と土の上でのマイルドな衝撃の違いの差なども関係しているのかもしれません.

また,森林を歩くと,交感神経と心拍の活動も共に4%低下したと解説されていましたが,副交感神経が活性化したからといって気分がリラックスしているわけではありません.

「興奮レベルの低下=リラックス」というのであるならば,共に興奮レベルの低い「落ち着いた状態」と「落ち込んだ状態」の違いが説明できなくなります.

ですので,生理学的指標以外に,POMSやTDMSなどの簡便な気分指標,もしくはSTAIなどの不安検査も合わせて行った方が良いかなと思いました.

前回の記事でも書きましたが,人の研究は本当に難しく,何がストレスになってくるか分かりません.

例えば,脳血流を測定するセンサーが時間と共に皮膚にめり込んできて痛みを感じ,実験に影響を及ぼすことは,実際に実験を行う人たちはよく理解しています.

また,私がヨガの呼吸法の実験の際に,気分指標の値があまり改善していないことを不思議に思い,確認したところ,被験者たちは,あぐらの姿勢に慣れておらず,それ自体がストレスだったという事です.

その後,丸イスに変え,その下にクッションも敷きました.

座椅子にしてしまうと,背中が後ろで支えられ,眠気を帯びてくるのであまりお勧めできません.

また,3月,4月は,花粉症の時期と重なり,そもそも呼吸法が行えなくなります.

このように論文では確認できない,いくつものドタバタが,実際の実験にはつきものなのです.

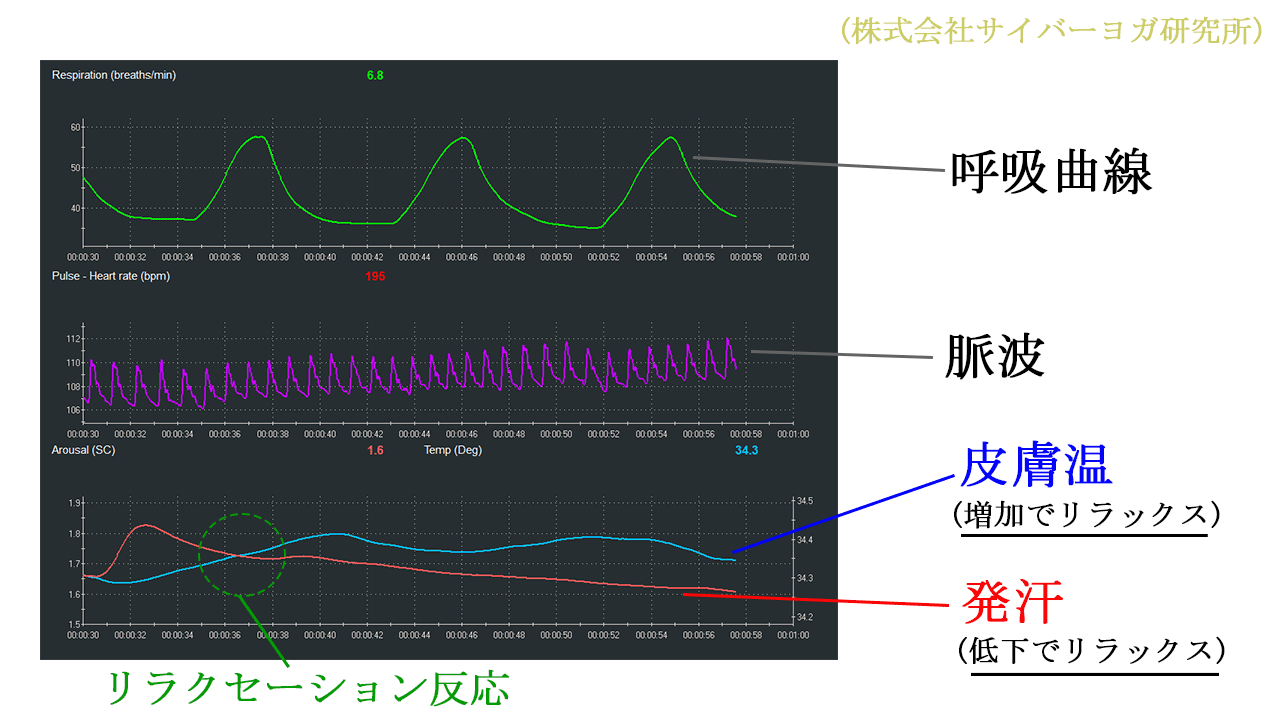

副交感神経が優位になると,血管が拡張し,血行が促進し,その結果,手足等の皮膚温が上昇します.

緊張すれば,その逆の流れになります.

つまり,暗算などの精神的ストレス課題を素早く行ってもらうように指示をすると,安静状態に比べ,指先の皮膚温が低下していきます.

発汗程の素早い変化は引き起こしませんが,筋緊張や息止めなど,ストレス信号が筋肉系に影響が及びやすい方の場合は,持続的に低下していきます.

自律訓練法では,このリラクセーション反応後の状態をゴールとし,そこからその状態をイメージすることで実際のリラクセーションを促そうとします.

そして,あるセラピストは,参加者の皮膚温を上昇させるのが得意な人がいました.

そのセラピストがリラックス誘導すれば,多くの参加者が皮膚温の上昇に成功しました.

一方,そのセラピストと同じ方法論で,リラックス誘導しても一向に皮膚温を上昇させられないセラピストがいました

なぜでしょう?

あとで,参加者へのアンケートを実施したところ,リラックス誘導が不得意なセラピストは,参加者との関係性がうまくいっておらず,親近感がわかなかったことが判明しました.

アイスブレーキングというものです.

これが,こうした生理学的指標を測定する際の難しさをも物語っています.

つまり,同じ実験内容でも,その測定者が指示的にガイダンスを行っていた場合と,低姿勢で愛想よく行っていた場合とでは,得られるデータも異なってきてしまうということを意味しています.

ここら辺が人間研究の難しさですが,セラピストとしては,やはりクライエントとの関係性がとても大切で,「セラピーはガイダンスが9割!」という文言を臨床現場では良く聞いたりします.

私は,2011年に発生した東日本大震災の2ヵ月後に医師の先生方と現地にて,ストレスケアのボランティアをさせていただきました.

その時に活躍したのが,以下のアナログ式の指先の皮膚温計です.

様々なトラウマを抱えたままの被災者の方にとって,今自分がきちんとリラックスできているかどうかも分かりません.

そうした時に,ヨガなどのストレスケアを実施した後に皮膚温が上昇していると,本人たちも正しく行えていることに気づき,よりリラクセーションが促進していくことを知りました.

電源も不要ですので,ストレスケアに従事されているセラピストの皆様にもお勧めです.

世の中,脳はやはり人気で,脳波をコントロール,脳波でトレーニングというのはセンセーショナルで話題性もあります.

しかし,脳波は,精神生理学的分野においては,筋電図,発汗,皮膚温,呼吸などの生理学的指標のうちの一つに過ぎません.

話題性があり,凄そうなイメージがあるので,医療クリニックがこぞって導入する傾向にあります.

ただし,その測定,分析という意味においては,基礎の基礎である,心拍や発汗などをおろそかにしてはいけません.

手の汗の発汗や呼吸パターンの測定は,原始的に思えるかもしれませんが,シンプルイズザベストです.

特に興奮レベルの測定という意味においては,「手に汗握る」というように,今流行りの自律神経成分の周波数分析や脳波よりも

指先の発汗量を測定した方が,変化が早くに確認でき,刺激に対するレスポンスがダイレクトなのです.

バイオフィードバックの普及の為によく来日されていたペパー博士も,ニューロフィードバックなどの脳波分析は,あまり好まれていない印象でした.

それは,分かる気がいたします.

安易にそういったまだ良く分からないものに頼るよりも,もっときちんとクライエントと向きあいなさい,ということなのだと思います.

そして,クライエントと一緒に心拍や筋電図などのデータをリアルタイムで見ながらリラクセーションを促すセラピーも重視していました.

こうした生理学的指標をリアルタイムで観察しながら自己コントロールを促す心理療法を「バイオフィードバック」といいます.

これができるセラピストは国内には,ほとんどいないといえるでしょう.

なぜなら,①生理学の知識,②心理学の知識,③正しいセンサーの取り付け方法,④正しいデータの見方,⑤自己コントロールのためのセラピー,の知識が全て揃っていないといけないからです.

そのため,多くの民間の医療クリニックでは,バイオフィードバックを軽視し,脳波計とキャップを取り付け,はい終了,といった脳波だけを取り扱うニューロフィードバック専門外来が圧倒的多数です.

それは,ニューロフィードバックの場合は,知識がなくてもキャップを取り付けてしまえば,一応トレーニングはできてしまうからです.

実際は,トレーニング目的によって取り付け位置やセンサーの数,分析法など,大きく異なり,専門的な知識が必要なのですが,

三次元の脳マッピングを見ながらの脳波トレーニングのソフトを使用することによって,トレーニングを受ける側は,本格的なトレーニングを受けた気分になります.

昨今,東洋医学のようにクライエントときちんと向き合い,観察し,話を聞き,そして一緒にセラピーをしていくスタンスというものが抜け落ちているような気がします.

本来のバイオフィードバックは,センサーを使用して様々な生理学的指標を計測しますが,それは手段に過ぎず,

もっとクライエント一人一人と向き合っていたはずですが,これも時代の流れなのかもしれません…

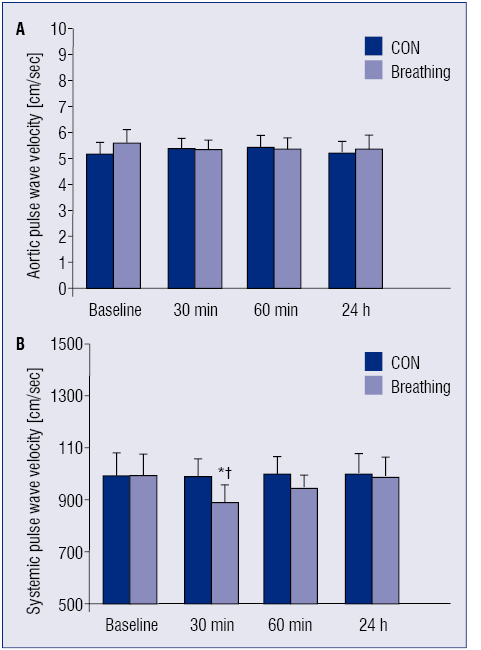

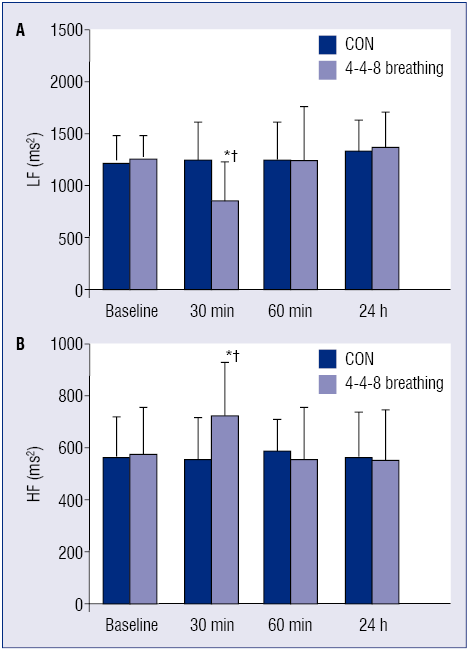

4-4-8呼吸,つまり4秒で吸って,4秒間止めて,8秒で吐くという呼吸法が,

心身に好影響を及ぼす,具体的には,動脈硬化のリスクを下げる,といったことが書かれており,

最近時折見かける呼吸パターンでしたので,以下の論文を読んでみました.

『Acute effects of the 4-4-8 breathing technique on arterial stiffness in healthy young men』

Ryota Kobayashi, Hideyuki Negoro

Cardiol J 2024;31(3):418-426.

まず,どうして,Slow Breathingの中でも,4-4-8呼吸を採用したのか,その経緯が良く分からなかったです.

といいますのも,4秒で吸って,8秒で吐くのように間に息を止めない呼吸の方がよく知られているからです.

そして,このSlow Breathingの中でもポピュラーな4-8呼吸をベースとして,ただ何もしない群との比較ではなく,3つの群で比較検討して欲しかったという希望があります.

そうしないと,この4-4-8呼吸の最も特徴的なパートである保息の意義が分からないからです.

個人的には,4-8呼吸でも同様の効果が出ると思いますが,この保息による違いが知りたかったです.

また,ガイダンスで呼吸法をレクチャーしてから実際の実験に移ったと明記されていますが,

まず未経験者に対して直前にレクチャーしただけで呼吸法はきちんと行えないと思います,経験的にも.

ですので,そもそも被験者らは,呼吸法をきちんと実践できていたのか?という疑問が残ります.

ただ,実験前に呼吸法による効果が出てはいけませんので,プラクティスとして,簡単な練習時間を1週間前から10分ずつ,Zoomでレクチャーなどの期間を設けた方が良いかなと思いました.

結果,この論文だけですと,4-4-8呼吸が特別に良いということは分からず,

呼息延長に伴う呼吸回数の減少に伴い,血圧や心拍の減少につながったのだという今までの結果を踏襲したものだといえます(グラフ下に続く).

個人的には,試合や試験など,時間がない場合は,間に保息は設けない方が,息を吐くローテーションが早くに回ってきますので,副交感神経の活性や心拍の低下には有利だと思います.

(ここら辺は,実際に比較検討しないといけませんが)

この「保息」という行為は,本来,リラクセーションの為に行うのではなく,30秒から1分近く息を止め,気(プラーナを)を身体中に循環させるためのヨガの呼吸になります.

しかし,この保息をそうした目的で使うのであれば,経験則になりますが,息を吸ってのバンダ(逆腹式呼吸)を使った方が効果的だと思います.

ヨガの雑誌か何かで,ある医師が「ヨガの倒立姿勢をとっても,脳血流量は変化しない」ということを述べていましたが,普通に姿勢によって脳血流量は変化します.

例えば,座位から仰向けの姿勢,うつ伏せなど,つまり腹圧が変化することで,脳血流量は変化します.

また,何かしら身体を動かせば,心拍の増加に応じて脳血流量も増加します.

ただ,それは,心臓のポンプ作用の結果であって,脳の神経が活性化したことによって,血流量が増加したわけではないので,脳の活性化による血流量の増加とは言えません.

ヨガのポーズによる脳血流量の変化は安静状態からの腹圧変化や心拍の影響がかなり影響しています.

もし,脳の活性化による影響かどうかを確認したいのであれば,

頚部から超音波ドップラーで中大脳動脈,前額部の表面皮膚血流と,頭表の近赤外光分光法による脳血流動態の違いを確認しなければいけません.

同じような変化をしていた場合,脳の神経活性による脳血流量の局所的変化ではないということになります.

生体機器メーカーも携帯型脳血流計測器なるものを開発してビジネス現場に売り込みたいのでしょうが,

仕事中の脳血流量を計測しても身体が動いたり,立ち上がったりすれば変化するのは当然ですので,導入を検討されている企業はご注意を.

また,安静状態でも泣いたり怒ったり等,表情筋が動くことでセンサーへの入射角が変わり,脳血流が変化して見えることがありますので,こちらも合わせてご注意を.

またさらに本格的な局所脳血流の計測となると,同じ刺激となる動作を複数回繰り返し,加算平均処理を施す必要があります.

自律訓練法のようにリラックスした状態の時の手足の温かさや重さをイメージすることで,その状態に近づこうとするテクニックもあるのですが,相当に練習が必要になってきます.

イメージは,脳波でいえば,アルファ波やシータ波などのウトウトした状態の方が浮かびやすく,試合や試験前などのベータ波優位の緊張状態では,浮かびにくい状態といえます.

イメージを使ってメンタルをコントロールするなら,呼吸法によって,吸うと吐くの比率を変化させて,自律神経系に影響を与えるアプローチの方が即効性があります.

脳の特性からもイメージよりも実際に身体からのアプローチ,入力の方が,影響を受けやすいのです.

実際,指先の皮膚温をイメージで上昇させるのは困難ですが,4秒で吸って8秒で吐くなど,吐く方を長くして副交感神経を優位にしてあげれば,血管が拡張し,すぐに皮膚温が上昇していきます.

ストレスがかかると,一般的には呼吸が速くなるイメージがあります.

しかし,暗算やゲームなどの精神負荷作業を行ってもらうと,逆に呼吸回数が減るクライエント様が何人かの確率でいらっしゃいます.

これはどういう状態なのでしょうか?

リラックス状態になると,呼吸が穏やかになってゆったりするイメージがありますが,そうであれば,上記の状態はリラックス状態ということでしょうか?

これは,手元のデータだけを見ていると分からないのですが,測定中に横で観察していると,作業に夢中になり,息が止まってしまっている方々なのですね.

脳波や心拍,呼吸活動,筋電図などの測定時は,

必ずクライエント様をしっかり観察をし,例えば,咳や,くしゃみをしたり,頭や身体を動かした際は,しっかり測定中にチェックを入れておきます.

そうすることで,後からデータを見た時に大きく心拍や脳波が変化している理由が判別します.

以前,運動中に自律神経成分を割り出すセンサーを取り付け,評価している模様がテレビで映っていましたが,

そもそも,この類のセンサーは接触状態で幾分にもデータが変わりますので,動きが伴うものには向いておらず,ほとんどが皮膚との接触変化によるデータ変化,もしくは汗による影響なのです.

少しでも動きが伴う状態での測定は,安静状態での測定に比べ,体動や発汗が伴ってきますので,測定の困難さが増してきます.

こうしたことを得意としているのは,基礎科学の医学分野よりも応用科学である「体育科学」分野なのです.

9月29日に様々な分野の分野の武道の先生方とワークショップをさせていただきます!

午後の一番最後のお時間帯に私のクンダリーニヨガのワークショップもございます.

格闘技や武道経験者ではない,一般の方でもご参加いただけますので,

よろしければどしどしご参加下さいませ!

■武術武道ワークショップ「武活」But-Katsu

■ 日時:9月29日(日);9:30-16:20,17時~懇親会

┣ ①9:30-10:30:フルコンタクト空手(真正会尼崎支部 松井厚)

┣ ②10:40-11:40:中国武術(SCWP 品川仁志)

┣ ③11:50-12:50:システマ西宮 後藤革雄

┣ ④13:30-14:50:総合格闘技(禅道会 小沢隆)

┗ ⑤15:00-16:20:クンダリーニヨガ(サイバーヨガ研究所 辻良史)

■場所:名古屋国際貢献遠山道場 川合塾

愛知県名古屋市南区丹後通4丁目1

■参加費:7,000円(午前のみ,午後のみのご参加は各4,000円)

※参加ご希望の方は,私の方へメッセージをお送り下さいませ.

Zガンダム OP『水の星へ愛をこめて』をVTuberが歌ってみた!